桂花树价格-桂花病虫害化学防治技术

2022-09-17 00:13:57

核心词:桂花树价格 桂花病虫害化学技术 病虫害化学技术 化学技术 防治技术

目录:

1、叶片受害初期会出现深绿色

2、在体内生成大量菌丝

3、病斑会最先出现在叶片的边缘

4、茎杆的表皮处产生不规则形状的褐色病斑

5、条件允许情况下

6、选用64%杀毒矾M8可湿性粉剂

7、加强保护地温和湿度管理

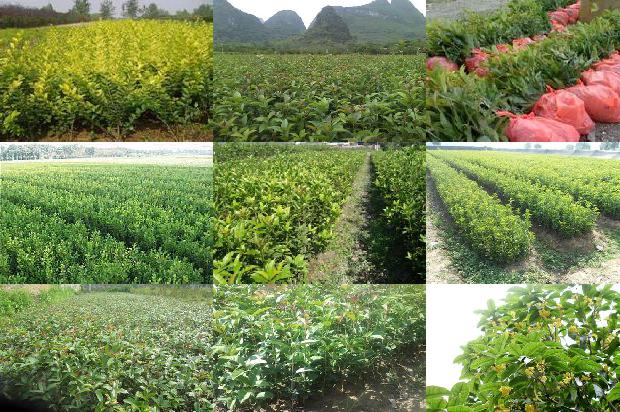

桂花病虫害化学防治法就是利用化学农药防治桂花生长中的病、虫、草害的方法。

叶片受害初期会出现深绿色

叶片受害初期会出现深绿色、圆形边缘扩散状的病斑,随着病害发展,病斑扩大为更大的轮纹状,边缘处有淡绿或黄色的圆环,中间是规则轮纹状,病害严重时大的病斑会聚合为占据叶片更大面积的不规则病斑。若茎杆或植物柄部发病,则出现褐色的圆形大斑,且有圆形轮纹,发病部位容易折断。未成熟的果实发生病害,一般从花萼处开始,病斑的色度比叶片或茎杆发病时更深,发病部位下陷且同样具有圆形轮纹,发病后期果实会裂开,发病处坚硬,受害果实会提早变红。传播途径及病因:早疫病是真菌感染导致的桂花病害。病菌附着在病残体、土壤中或种子上越冬,第2年经过风、雨等外力作用转移到植株上,并通过植株的气孔等孔径透过表皮感染植株。

在体内生成大量菌丝

在体内生成大量菌丝,之后形成孢子梗,最后形成分生孢子传播。该病多在5月发生,6月流行。防治方法:在病害初发时或预防情况下,真菌病害高发期出现早疫病时,使用霜贝尔750mL/hm2+大蒜油225mL/hm2对水225kg/hm2进行均匀喷雾,每隔3~5d喷1次,连喷2~3次,之后转为预防。晚疫病又称疫病,是一种流行性病害,保护地、露地均可发生。晚疫病能够危害茎、叶和果实,但以叶片和青果受害严重。受害较重时植株茎杆会烂掉、植株发蔫、果子变色,严重影响产量。

病斑会最先出现在叶片的边缘

症状识别:病斑会最先出现在叶片的边缘,桂花病虫害化学技术初为暗绿色水渍状病斑,逐渐向叶柄和茎部交叉处扩展,致使茎部变细并呈深褐色腐烂,严重时秧苗萎蔫或倒折。高湿时,可扩及叶的大半以至全叶,发病部位还有白色霉层。天气干旱时病斑干枯,呈绿褐色。

茎杆的表皮处产生不规则形状的褐色病斑

茎杆的表皮处产生不规则形状的褐色病斑,在湿度较大的环境中会出现白色霉层,植株萎蔫或由病部折断。传播途径及病因:晚疫病由真菌感染引起,病菌附着在病残体上、土表或种子表面越冬。一旦受害首先形成中心病株,大部分产生于大棚温室的低地或水分充足处。此外,病苗带菌也可在大棚温室内传播。

条件允许情况下

条件允许情况下,中心病株会生产很多孢子囊与分生孢子,随风、水流等扩散,从而导致大面积的感染,病害范围迅速扩大。保护地日间温度约为24,湿度高于95,晚上气温高于10,病菌在植物叶子上有水露的情况下极易繁殖、感染和发病。因此,保护地由于气温较高,湿度较大,为晚疫病流行提供有利条件。早春降温天气,温度低,阴天多,日照少,会导致病害加重。此外,密度过大、偏施氮肥、放风不及时也会导致病情加重。防治方法:发现中心病株后,立即除去并进行防治,防治技术化学技术将其四周隔离,可以用1∶1∶2000波尔多液隔离发病区域。

选用64%杀毒矾M8可湿性粉剂

选用64%杀毒矾M8可湿性粉剂、25%瑞毒霉可湿性粉剂、58%瑞毒锰锌可湿性粉剂或40%疫毒灵可湿性粉剂对水喷雾。在叶片上最早出现白色霉点,散生,后逐渐扩大成白色粉斑,逐渐稠密直至发展到整个叶面,故称白粉病。其他部位染病,受害部位表面也出现白粉状霉斑。传播途径及病因:病原为真菌。在北方冬季,病菌主要在桂花上越冬,春季条件适宜时,子囊孢子随气流传播蔓延,成熟的分生孢子脱落后通过空气进行再侵染。孢子抗旱能力很强,高温干燥条件下也会感染。白粉病感染的适宜温度为15~30,特别是20~25℃的环境条件。保护地多发生于3—6月和10—11月。

加强保护地温和湿度管理

防治方法:加强保护地温和湿度管理,采收后及时清除病残体,以减少越冬菌源。刚开始发病时喷洒20%三唑酮乳油2000倍液或50%硫磺悬乳剂300倍液,每7d喷药1次,连续防治2~3次,也可选用15%粉锈宁可湿性粉剂药液喷施。白粉虱俗称小白蛾,是我国北方温室主要害虫之一。其一般群集在叶片背面吸食汁液,分泌蜜液诱发煤污病。被害叶片褪绿、变黄,植株长势衰弱,甚至全株萎蔫、死亡,还可传播某些病毒病。白粉虱世代多、发育速度快、存活率高、生育性能强,化学技术病虫害化学技术温室塑料棚及蔬菜集约栽培的环境条件下,种群数量呈指数增长的趋势。1代数量可增加64~146倍。防治温室白粉虱应以预防为主,综合防治,切实做好秋、冬、春3季温室虫源基地的防除工作,将育苗区域与生产大棚分隔开,育苗前对杂草和残株进行彻底的清理,以保证培育苗无虫害污染。化学药剂防治用10%扑虱灵或25%灭螨猛乳油药液喷施。另外利用白粉虱对黄色敏感的特点,可在温室内设黄板诱杀成虫。地老虎为鳞翅目害虫,俗称土蚕、切根虫等。保护地秋冬季节发生严重。1年发生2~7代,在各地表现不一。发生严重的地块,在幼虫3龄前喷撒2.5%敌百虫粉或做毒土,喷撒密度300~375kg/hm2,或用2.5%溴氰菊酯做毒土,配比为药∶土(沙=1∶2000,或用20%杀灭菊酯1∶2000,或2.5%溴氰菊酯3000倍液喷洒防治。

首页

首页 短信

短信